如何に、「糖尿病・生活習慣病」が大切かがわかる2023年10月の最新論文!私が崇拝する「The New England Journal of Medicine」から発表された論文をご紹介!📄

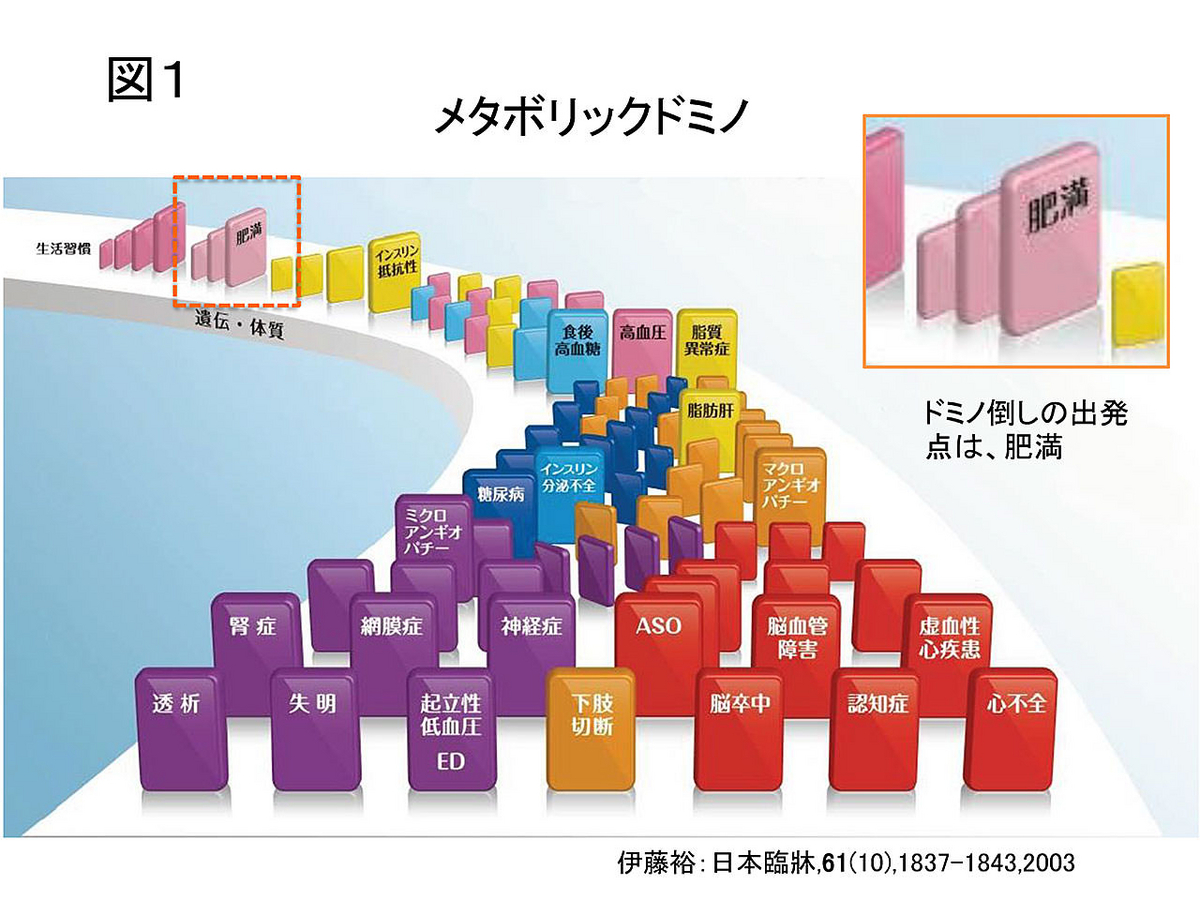

結局のところ、「メタボリックドミノ」がこの論文のすべてを物語っていると思う。

「生活習慣(タバコ)、肥満、糖尿病、高血圧、LDL-コレステロールドミノ」が

「重体疾患ドミノ」を倒す!特に心臓疾患ドミノを!

今回の論文のタイトル「Global Effect of Modifiable Risk Factors on Cardiovascular Disease and Mortality」N Engl J Med. 2023 Oct 5;389(14):1273-1285.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

The New England Journal of Medicineの本サイト

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2206916?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

心臓の健康を巡る風景:世界的な視点からの洞察

健康と長寿に関する話題は絶えず進化していますが、ライフスタイルの選択の重要性は中心的なテーマとして残ります。

最近の研究を紹介いたします。The New England Journal of Medicine 2023年10月号より!

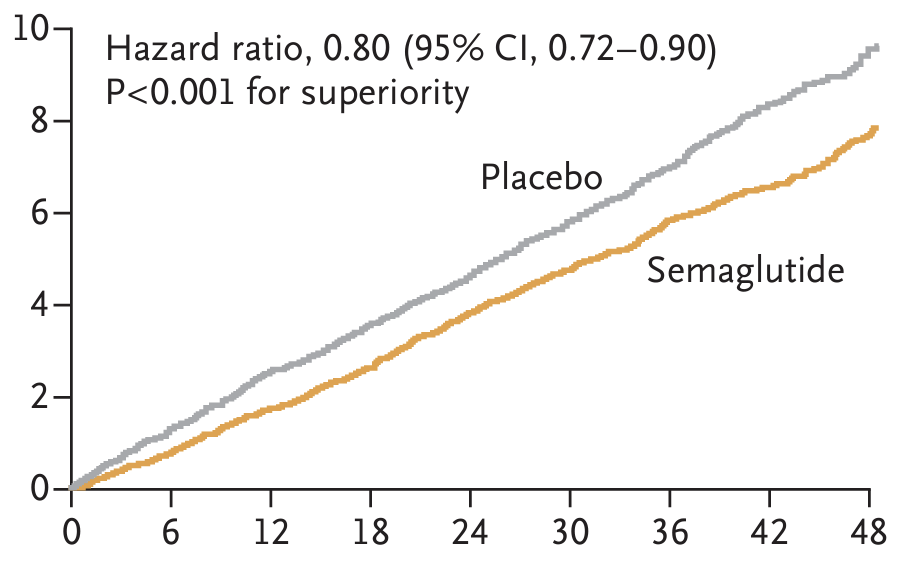

この研究の物語は「体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病」といった五つの変更可能なリスク要因が、心血管疾患(CVD)および全体的な死亡率にどのように影響を与えるか?という疑問から始まります。

この論文の発見と私たちの集団的な健康への影響について詳しく見ていきましょう。

グローバルな健康データの徹底的な分析

この研究は、34カ国の112の研究からの個々のデータを組み合わせることによって、健康リスクを世界的な規模で解読しようとする壮大な努力の結晶ともいえる研究です。

研究のアプローチは、リスク要因「体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病」と心臓病および死亡率との関係を詳細に分析し、地理的、年齢的、性別的な変動を考慮に入れるために、コックス回帰技術を適用しました。

体重(肥満)

高血圧

悪玉コレステロール

喫煙

糖尿病

明らかになったパターンとトレンド

この研究は印象的で、54歳の中央値を持つ150万人以上の参加者(主に女性)を含んでいました。

最も注目すべき発見の一つは、「リスク要因:体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病」の地域による有病率の変動」です。

最長47年にわたる観察期間中、約80,600件の心臓病の症例と約177,400人の死亡を記録しています。

分析は明確な事実を示しています。

心臓病の症例や死亡の大部分は、リスク要因:体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病に起因することができます。

具体的には、女性の心臓病の57%、男性の53%がこれらの要因によるものであり、女性の死亡の約22%、男性の約19%がリスク要因:体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病に起因していることが明らかになりました。

重要な教訓と今後の方向性

この重要な研究は、ライフスタイルの選択が私たちの健康にかなりの影響を与えるということを事実として述べています。

要は…

男女の心臓病症例の半数以上、そしてすべての死亡の約5分の1が、これら変更可能な要因に起因するという事実は、意識の高まりと積極的な健康管理の必要性を強調しています。

↓こうなっちゃうよ。全身の血管が。

研究はまた、リスク要因:体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病と、その影響が性別や地域によって異なることを浮き彫りにし、対策を地域に合わせて調整することの重要性を示しています。

各国で食事や運動や社会性を考慮するとすべてを良くすることは非常に難しい!

健康なライフスタイルへの転換は、世界規模での心臓の健康と寿命を向上させるための決定的なステップとなるかもしれません。

この研究は、私たちの日々の選択が健康に与える影響を明確に示しているということです。

女性と男性の心臓病発症の半数以上、そして両性の死亡の約5分の1が、これら変更可能なリスク要因:体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病によるものであることを知ることは、私たちが日常の生活の中でより健康的な選択をするための大きな動機となります。

また、リスク要因:体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病の重要性が性別や地域によって異なることが明らかになったことは、一つの大きな発見です。

健康へのアプローチの方法

地域ごとの特性を理解し、それに合わせて調整する必要があります。

これから先、私たち一人一人が健康的な生活習慣を取り入れることが、世界的な心臓の健康と長寿にとって重要な鍵となるでしょう。

院長「深い!深すぎるぞー!!!!!!!!!!!!」

このように、私たちの日常生活における選択が、健康と長寿にどのように影響を与えるかを理解することは、より良い未来への第一歩です。

この研究は、それぞれの地域や文化に合わせた健康促進策の必要性を示し、私たち一人一人が心臓の健康を守るためにできることについて考える機会を与えてくれたと思います!

なんて面白い論文なんだ…!

今回も偉そうに論文勉強会をしてしまった!

にしても、私が専門とする領域である「体重、血圧、悪玉コレステロールレベル、喫煙習慣、そして糖尿病」がここまで人の人生を左右するとは…。

以上勉強会でした!

ではまた!

【クリニック情報】

ホームページ

shinjuku-naika.clinic

ネット予約

当院の強み

診療案内

アクセス

医師紹介

お問い合わせ